Kontakt

Obere Bergstraße 28

77933 Lahr

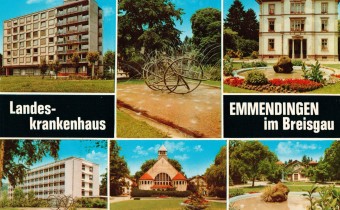

Neubronnstraße 25

79312 Emmendingen

Telefon 07641 461-0

Telefax 07641 461-2901

info@zfp-emmendingen.de

Riesstraße 14

79539 Lörrach

Am Alamannenfeld 22

79189 Bad Krozingen

Gartenstraße 44

79312 Emmendingen

Wurmberger Straße 4b

75175 Pforzheim

Bunsenstraße 120

71032

Kartäuserstraße 39

79102 Freiburg

Schwarzwaldstraße 40

79650 Schopfheim

Im Lützenhardter Hof

75365 Calw

Telefon +49 7051 586-0

Telefax +49 7051 586-2700

info@kn-calw.de

Rutesheimer Straße 50

71229 Leonberg

Ludwig-Wolf-Straße 1

75181 Pforzheim

Waldburgstraße 1

71032 Böblingen

Ramiestr. 7

79312, Emmendingen

Telefon Telefon 07641 954070

Telefax Telefax 07641 95407-10

info@haus-tecum.de